Em homenagem ao Halloween, o Blog Memória Santista irá contar duas histórias de fantasmas tipicamente santista, que deixaram marcas nas gerações do passado.

Colaboradores: Texto – Ronaldo Vaio – Arte: Osvaldo DaCosta

Extraído do Almanaque de Santos, projeto do jornalista Sergio Willians, autor deste blog

O FANTASMA DO PAQUETÁ

À meia noite, qualquer cemitério impõe, digamos, respeito, e isso ainda se dá nos dias de hoje. Agora, o que dizer de um cemitério nos idos do início do século XX, quando Santos nem possuía luz elétrica? E se o cemitério ainda tivesse a fama de receber um fantasma em seus portões, no limiar das madrugadas?

Espantaria as pessoas, certo? Bem, não foi isso o que aconteceu em 27 de julho de 1900. Naquela noite fria e enevoada, uma multidão acorreu ao portão do Cemitério do Paquetá, na Rua Dr. Cóchrane, para ver a captura de um fantasma, como relatou um jornal da época. A polícia, cansada de registrar relatos da assombração que perambulava por ali nas madrugadas, resolveu fazer valer a autoridade até nos foros do Além. À meia noite, a força policial estava a postos, observada pela multidão.

Contudo, o tempo foi passando e nenhum fantasma apareceu. A turba, decepcionada, começou a ficar inquieta e criar algazarra. Alguns tentaram, inclusive, escalar os muros para invadir o cemitério. E a polícia, então, também para não perder a viagem, baixou o sarrafo no povo, que queria porque queria a aparição de seu fantasma.

Este foi o ápice de uma das mais famosas lendas de Santos: a do Fantasma do Paquetá.

Contava-se que, à meia noite, uma mulher, ora vestida de branco, ora de negro, surgia da direção da Rua São Francisco, parava em frente ao portão principal do cemitério e acenava lá para dentro, com um lenço nas mãos. Em seguida, levava o lenço ao rosto, por baixo do véu que o cobria, e simulava enxugar uma lágrima. Depois disso, retomava o seu caminho tortuoso, desaparecendo pelos lados da Rua Bittencourt.

Mas esse fantasma era de carne e osso. “É a história de uma beata, Maria M., de família tradicional, que sucumbiu aos encantos de um clérigo da Matriz Velha e teve um filho dele”, conta o historiador Francisco Vazquez Carballa.

A beata viveu no final do século 19. O sobrenome é mantido em segredo, pois ainda há membros da família vivendo em Santos, segundo Carballa. À época, ao saber da gravidez proibida, os pais a expulsaram de casa. Compadecida, uma das criadas de sua família a acolheu, secretamente. Maria M., então, passou a viver reclusa, cuidando de seu bebê.

Só que, mais uma vez, a fatalidade bateu à sua porta. Na Santos do final do século 19, havia peste, havia cólera, enfim, havia um vasto sortimento de outras doenças endêmicas. Assim, com o índice de mortalidade infantil nas alturas, os primeiros meses de vida de uma criança eram sempre críticos. Para o pequeno filho de Maria M., esses primeiros meses provaram-se fatais.

O bebê faleceu. Graças à influência de um primo, que acalentava uma paixão por Maria M., a criança foi sepultada no Cemitério do Paquetá. E aqui, a aura da lenda começa a se misturar à realidade. De tanta tristeza, Maria M., com o rosto coberto, passava em frente ao cemitério todas as noites, à meia-noite, para chorar a sua dor. A hora morta, das ruas solitárias, era escolhida a dedo, por uma pessoa que havia sido execrada pela sociedade e que, portanto, não desejava ser vista por ninguém.

A história correu a cidade como rastilho de pólvora e a pobre Maria já era chamada de O Fantasma do Paquetá. Por isso, naquela noite de julho, o povo acorreu ao cemitério, para vê-la em seu trajeto doloroso. Só que o desgosto começava a vencê-la: já caíra de cama, doente e, por causa disso, não apareceu no cemitério.

Em agosto de 1900, portanto menos de um mês depois da noite em que todos esperavam o fantasma na porta do cemitério, Maria M. morreu. Foi enterrada como indigente, no Cemitério do Saboó. Anos depois, novamente, o primo devotado – a quem a dor nunca permitiu a Maria que desse uma chance – entrou em cena. Conseguiu a exumação dos restos mortais dela, enterrando-os também no Paquetá.

Maria M. morreu. Mas, ao menos na imaginação popular, a sua saga noturna jamais terá um fim. E se há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, quem sabe até não chorará de fato a sua perda, às portas do cemitério, ainda nos dias de hoje? Quem quiser conferir…

O LOBISOMEM

Há nomes, há endereços precisos – naquele tempo, ligações. Mas o que é o palpável, diante da imensidão da lenda? Assim, digamos apenas que, no então chamado Caminho do Mirante, no Morro da Penha, nos anos 40, próximo ao reservatório de água da companhia anglo-canadense The City of Santos Improvements, havia uma casa onde morava uma família muito estranha.

Naquela época, a Companhia City mandava na luz e na água de Santos. Era a empresa que geria o atual Sistema Adutor Central, com dois reservatórios localizados – até hoje – no Morro da Penha. Primeiro, a água que abastecia os reservatórios era coletada do Rio das Pedras; depois, passou a vir do Rio Pilões, ambos em Cubatão. Mas essa história já foi bem contada no primeiro número do Almanaque de Santos. As águas destas páginas são mais turvas e têm a consistência do mistério.

A família estranha que morava na casa próxima às instalações da City era grande: havia o pai, havia a mãe e havia sete irmãos, todos homens. A princípio, nada demais: não eram raras famílias numerosas naquele tempo.

Mas quando os ruídos de trompassos, portas batendo e de panelas caindo, vindos da casa, começaram a ficar insistentes, foi que a vizinhança percebeu: havia algo errado. Coincidência ou não, os sons eram particularmente intensos nas claras madrugadas de lua cheia.

Logo, aos ruídos de objetos inanimados, juntou-se um silvar longo, agudo. Parecia nascido do esgar desesperado de uma garganta em sofrimento; era, ao mesmo tempo, tenebroso e triste.

A rotina se instalou: na lua cheia, de duas a três noites, era sempre a mesma coisa. Instintivamente, os vizinhos próximos começaram a trancar portas e janelas – algo que, até então, ninguém fazia. E o burburinho começou por todo o morro: o que se passava na casa próxima às instalações da City? A própria família contribuiu ainda mais para o mistério. Se antes levavam uma vida normal, convivendo bem, embora reservadamente, com os vizinhos, quando tudo começou, passaram a se retrair cada vez mais. Fosse pai, mãe ou filhos, suas aparições fora da casa se resumiam ao essencial. Entravam e saíam cabisbaixos.

Então sobreveio mais uma semana de lua cheia, em que os fenômenos sucederam-se noite após noite. Na última, foram muito mais intensos: ouviram-se gemidos, choro de gente, panelas caíram; portas e janelas chegaram a tremer e os silvos agudos transfiguraram-se em uivos lancinantes. Lá pelas duas horas da manhã, um uivo tão alto e assustador fez os vizinhos se esconderem ainda mais no silêncio de suas casas. Depois disso, tudo cessou de repente, e a calmaria da madrugada caiu como um manto negro sobre o morro.

No dia seguinte, a casa amanheceu quieta, as cortinas cerradas. Não se ouvia nem o barulho de uma agulha vindo lá de dentro. Ninguém entrou ou saiu da casa. E foi assim também nos dias subsequentes.

Após uma semana, os vizinhos entenderam que a casa estava vazia. Por algum motivo nefasto, a estranha família a havia abandonado ainda naquela madrugada. Durante certo tempo, especulou-se muito sobre o mistério. Que barulhos eram aqueles? Especialmente os uivos? E o que teria feito a família se mudar assim, na calada da noite?

Até que alguém se lembrou: em famílias de sete filhos, o sétimo sempre carrega uma maldição. No caso de meninas, a desventurada se transformará em uma bruxa. No caso de meninos… bem, a vizinhança ficou estarrecida ao saber que, durante algum tempo, conviveu com um lobisomem!

A PEDRA DA FEITICEIRA

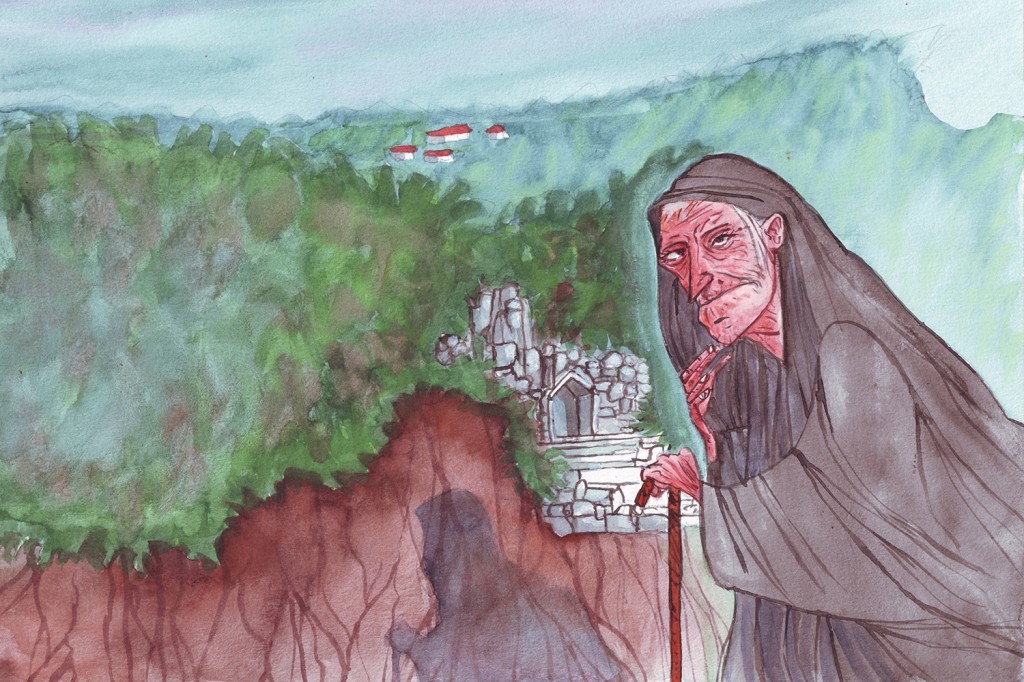

Próximo à fonte das Duas Pedras, onde hoje é a Rua Tiro Naval, no sopé do Monte Serrat, havia uma reentrância, praticamente uma pequena caverna. Nela, morava uma velha horrenda, cujos feitos sobrenaturais – ou quase – ultrapassaram muitas meias-noites de luar espectral e chegaram até nossos dias. Preparem-se para a incrível história da Pedra da Feiticeira.

O ano era 1850. O tráfego intenso, as casas de móveis e o sotaque árabe de hoje em dia ainda não existiam na Avenida Senador Feijó. Naquela época, a avenida era apenas uma picada tímida em meio ao mato selvagem. Nascia onde hoje é a atual Praça José Bonifácio, passava indiferente pela tal fonte das Duas Pedras, no sopé do Monte Serrat, seguia o equivalente a três quadras das atuais, caía para a esquerda, na altura da Rua Sete de Setembro, e fundia-se à Rua Brás Cubas (então Rua da Matriz).

No início da picada, pedras altas e largas, cobertas de limo e vegetação, se aglomeravam. Sendo que as Duas Pedras, da fonte (e de uma pequena cachoeira), eram as maiores de todas. Uma delas, a da Feiticeira, era contígua ao último vestígio da civilização: os fundos da chácara de dona Angelina, figura capital nesta história, como se verá. Por ora, diga-se apenas que, por volta de 1850, a Avenida Senador Feijó era um lugar ermo, apenas um caminho de ligação entre os hoje bairros da Vila Nova e da Vila Mathias.

Assim, não é difícil concluir que um qualquer viajante desavisado, em uma improvável incursão noturna por essas paragens vazias, tivesse a imaginação, digamos, hiper-estimulada pela mera influência do clima solitário, sombrio, por vezes, tenebroso. O que dizer então se, de repente, o silêncio sepulcral da noite fosse violentamente quebrado por gritos e gargalhadas estridentes? E se o viajante, o coração já aos pulos, se voltasse para o lado dos sons horrendos e visse a figura de uma velha alquebrada, desgrenhada, vestindo uma bata negra de algodão e restolhos de palha à cabeça, tal um chapéu bizarro, pulando e ganindo ao redor das chamas de uma fogueira, lá em cima, sobre a maior das pedras dos arredores, da sua pedra, sim, a Pedra da Feiticeira? Pois era justamente essa cena macabra que vários afirmaram ver à época, nas horas mortas de muitas noites insones: uma bruxa horripilante, em seus folguedos.

Aqui, é necessário fazer uma pausa e retroceder ainda mais nas décadas. Pois, na verdade, essa história começou a se delinear 40 anos antes, por volta de 1810.

Nesse tempo, Santos ainda era uma vila – só ganharia o status de cidade em 1839. A população não ultrapassava os 5 mil indivíduos. Assim, uma viúva, de família conceituada, que largasse os dois filhos menores para seguir um amor fortuito, causaria um escândalo de proporções épicas. Pois foi justamente isso o que aconteceu: um militar, a caminho do sul do país, foi a figura encarnada desse amor. Por ele, a viúva abandonou os filhos e trilhou outros caminhos. As crianças, um menino e uma menina, foram criados por parentes, sob o signo da vergonha de um crime que jamais cometeram.

Da menina, a história apenas guardou que veio a falecer, pouco tempo depois. Do menino, conta-se que superou o trauma, cresceu e prosperou, chegando ao cargo de despachante da Alfândega. Seu prenome permaneceu: era Antônio, ou Antoninho, como ficou conhecido. Solitário, jamais se casou. Abastado, vivia bem, na Rua São Francisco – portanto, próximo à picada que viria a ser a Avenida Senador Feijó. Vivia em companhia de uma mucama que o tratava como filho e conta-se que dividia com os pobres muitos dos seus ganhos, sendo, também por isso, conhecido e estimado na vila. Este era Antoninho, por volta de 1850.

E foi exatamente nesse ano que o bom homem caiu de cama, muito doente. Querido como era, a notícia se alastrou por toda a cidade, causando pesar. Dona Angelina, da chácara, foi visitá-lo. Mas foi com a mucama que teve uma conversa capital, que mudaria o rumo de duas vidas. Deixou a ela uma recomendação.

Na noite daquele dia, o estado do enfermo se agravou. A morte já o rondava. Muita gente, então, foi visitá-lo. E essa gente foi testemunha de uma reconciliação que já se reputava impossível.

De repente, a bruxa da Pedra da Feiticeira adentrou a casa, o quarto. Vinha amparada por dona Angelina, que nesse tempo todo, dava-lhe de comer e de beber. As pessoas na casa ficaram horrorizadas, amedrontadas, revoltadas. Logo tudo se esclareceu. Ao pé da cama, dona Angelina, ainda amparando a bruxa, disse: “Seu Antoninho, sua mãe gostaria de vê-lo”. O moribundo, consternado, respondeu que não tinha mãe alguma há muitos anos.

Desvencilhando-se de dona Angelina, a bruxa, da Pedra da Feiticeira, prostrou-se no chão, ao lado da cama. Em prantos, pediu perdão a Antoninho, que não sabia o que fazer. Procurou o olhar de dona Angelina, que confirmou: “É a sua mãe. Perdoa-lhe. Ela tem sofrido muito”.

O perdão aconteceu em um longo abraço, lavado pelas lágrimas copiosas de ambos. Naquela madrugada, seu Antoninho não resistiu mais à doença e entregou a sua alma. Conta-se que tinha 52 anos.

Alguns dias depois, encostado a uma árvore próxima à pequena caverna em que se abrigava, foi encontrado o corpo daquela tida como feiticeira, a mãe de Antoninho. Pelo estado de decomposição do corpo, supõe-se que talvez tenha morrido na mesma noite do filho.

O FANTASMA DO MUSEU DE ARTE SACRA

Ao visitante destemido, seja bem vindo. Por ora, esqueça as perguntas, faça o sinal da cruz e passe a soleira da porta de madeira da entrada: pronto, você está no Museu de Arte Sacra de Santos (Mass) e verá muita coisa interessante – algumas, talvez, que ninguém mais vê. Preparado para o tour? Ou precisa respirar fundo mais uma vez?

Mas comecemos pelas coisas que todo mundo vê. Logo no salão principal, ao centro, o visitante se depara com uma das mais antigas imagens sacras do Brasil, a de Nossa Senhora da Conceição, de 1560; esculpida em madeira, tem cerca de um metro de altura. Se continuar à esquerda, no mesmo salão, encontrará outra relíquia: a indestrutível imagem de Santa Catarina de Alexandria. Também em madeira, foi atirada ao oceano pelos corsários comandados por Thomas Cavendish, em 1591 – quando invadiram a então Vila de Santos. Setenta e dois anos depois, foi recuperada do fundo do mar, intacta.

Fantástico? Pois continue caminhando, caro visitante. Ao todo, são 1200 itens, entre peças e documentos. Mas será apenas isso, o que as grossas paredes coloniais guardam?

Siga pelo amplo corredor. Dê uma espiada nas salas que surgem à esquerda. Em uma delas, por exemplo, verá a imagem de Nossa Senhora da Boa Morte e um esquife, do século XIX; em outra, imagem do corpo supliciado de Cristo. Em uma terceira, a mitra dos três primeiros bispos da Diocese de Santos. Até aqui, tudo bem. Mas em qualquer uma dessas salas, o visitante também poderá ficar frente a frente com… Frei Gaspar.

Sim, o próprio Frei Gaspar da Madre de Deus, nascido Gaspar Teixeira de Azevedo. Beneditino, morou no Mass quando este ainda era o Mosteiro de São Bento – o edifício é de 1650. Detalhe: Frei Gaspar morreu no ano de 1800 e foi sepultado no próprio Mosteiro, à entrada da capela de Nossa Senhora do Desterro. Então, o que se vê do Frei é uma imagem como as outras, em madeira, só que em tamanho natural?

Não exatamente… e pode enxugar o suor da testa, caro visitante.

Um ex-seminarista, que passou pelo Mosteiro em 1935 – os monges moraram ali até 1942 -, jurou de pés juntos que encontrava o Frei perambulando por todos os cômodos, em qualquer horário do dia ou da noite. Em sua antiga cela, onde hoje está a área técnica do Museu, no que seria o porão, via-o sentado, absorto em seus estudos de História. Desde a época, é uma presença assídua nas salas e corredores.

Frei Gaspar talvez seja o mais famoso, mas não é o único ente sobrenatural a cruzar os salões do Museu. Há relatos do sino tocar sozinho, sem que houvesse vento ou alguém no campanário. Talvez fosse o toque de chamada para a reza feminina do além, presenciada por um ex-funcionário. Ele teria visto várias mulheres com roupas antigas, saindo de onde era a sacristia em outros tempos e entrando na capela, exatamente às 12 horas – pela liturgia, um dos seis horários de orações diárias.

Agora, caro visitante, imagine tirar um cochilo na hora do almoço e ser despertado por um fantasma. Pois foi mais ou menos isso o que aconteceu certa vez com uma Guarda Municipal. A moça tinha acabado de se acomodar no chão, na sala onde está a escada que leva à parte técnica, no porão. De repente, ouviu barulho de passos. Quase ao mesmo tempo, começou a sentir o assoalho de madeira estremecer, pelas pisadas fortes de alguém que não existia. O seu corpo arrepiou-se à passagem do fantasma, que desceu a escadaria até o porão. Duvida-se que a moça tenha conseguido tirar o seu abençoado cochilo nesse dia.

O jardineiro José Deoletério da Silva Filho trabalha lá há 16 anos. Já nem se incomoda mais com o som dos passos de gente invisível. Mas ainda se arrepia ao lembrar do maior contato que teve com o sobrenatural. Foi através dos olhos de uma freira, enquanto caminhavam pelos corredores da área técnica, conversando. De repente, a freira virou para o lado de uma cela e disse: “A minha irmã, ali”. José olhou na mesma direção, mas não viu ninguém. A freira insistiu. Voltaram para conferir. Mas só encontraram uma cela vazia. “Ela disse até que viu a outra freira tomando café”. Um café que já deveria ter esfriado, por conta do peso gélido dos séculos…

Mas se alguns estão assim tão apegados, conta-se de outros que não querem nem pensar em passar perto do Mass.

Há muito tempo, os velórios se realizavam nas próprias casas das famílias. E no Morro do São Bento era tradição: depois do velório, o cortejo fúnebre, que se dava a pé, passava pelo mosteiro, para que os monges encaminhassem a alma do falecido mais uma vez.

Na primeira metade do século XX, no morro, vivia um tal de seo Arlindo, espírita, com fama de curandeiro. Refratário a alguns dogmas e práticas da Igreja, sempre disse para todo mundo que, quando morresse, não queria de jeito nenhum que parassem no mosteiro.

E eis que o dia chegou. Depois do velório, o cortejo de seo Arlindo desceu o morro, como de praxe, pela lateral do mosteiro. Por esquecimento ou não, pararam à porta do São Bento e chamaram um monge. Solícito, o monge apareceu. Pediu para abrirem o caixão. Tentaram uma, duas, várias vezes; mudaram de posição; revezaram-se; mas não houve quem conseguisse abri-lo, neste ou noutro mundo. A lição que ficou: não se deve contrariar o desejo de um morto.